ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 資源循環推進課 > 青森県の災害廃棄物対策

関連分野

- くらし

- しごと

- 環境・エコ

更新日付:2025年3月28日 資源循環推進課

青森県の災害廃棄物対策

- 令和4年大雨水害の災害廃棄物(外ヶ浜町)

- 令和4年大雨水害の仮置場(鰺ヶ沢町)

1 青森県災害廃棄物処理計画

(1)策定及び計画の概要

策定に当たって、国が定める「災害廃棄物対策指針」等を踏まえ、青森県地域防災計画との整合性を図るとともに、計画の内容について、県と市町村の役割や災害廃棄物処理の基本方針、災害廃棄物の想定発生量を踏まえた処理方法等、具体的かつ技術的な情報を盛り込むことなどにより、実用的な計画として取りまとめました。

(2)災害廃棄物処理の基本方針

(1)生活環境の保全等

(2)分別・再資源化の推進

(3)関係機関・関係団体との連携・協力

(4)計画的な処理

(3)計画の構成

青森県災害廃棄物処理計画の概要[454KB]

表紙[2011KB]

目次[206KB]

第1章[296KB]

第2章[435KB]

第3章[1031KB]

第4章[862KB]

第5章[1990KB]

第6章[2241KB]

第7章[365KB]

第8章[209KB]

資料編[527KB]

2.仮置場設置・運営訓練(R6~8年度事業)

近年、能登半島地震をはじめとして全国的に大雨や地震による災害が頻発しており、本県でも令和3年・令和4年と連続して大雨被害を受け、大量の災害廃棄物が発生しました。災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するためには、仮置場を早期に設置し、適正な管理運営を行うことが核となることから、仮置場の設置・運営訓練を令和6年度から実施しています。

令和6年度(八戸市一般廃棄物最終処分場)

本県では初めてとなる仮置場の実地訓練を八戸市で実施しました。駐車場を災害廃棄物の仮置場に見立て、「仮置場の設置訓練」「仮置場の運営訓練」及び「災害廃棄物搬出訓練」の3部構成として、さらに運営訓練では、(1)乱雑に混載されたごみ、(2)整然と混載されたごみ、(3)単種類のごみ、が持ち込まれたことを想定して、シュミレーション形式で実施しました。【詳しくは下記報告書を御覧下さい。】

当日は生憎の雨天でしたが、事務局を含めると100名以上の参加がありました。

〇日時 令和6年10月7日(月)13時~16時

〇場所 八戸市一般廃棄物最終処分場(八戸市大字櫛引字湯ノ沢2-6)

〇参加人数(事前申込者:見学を含む)

市町村:21市町村44名

関係団体:3団体45名(青森県産業資源循環協会・青森県解体工事業協会・八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会)

県関係課:4所属6名

東北地方環境事務所:2名

合計 97名

- 仮置場設置訓練

- 仮置場運営訓練

災害廃棄物搬出訓練

災害廃棄物搬出訓練

令和6年度仮置場設置・運営訓練の動画

一括(約28分)

以下、分割版

1.訓練会場設営準備及び参加者受付

2.訓練事前カンファランス

3.仮置場設置訓練

4.仮置場の運営訓練

5.重機によるデモンストレーション

6.訓練後の気付き共有

7.全体の講評・まとめ、閉会

3.災害廃棄物処理に係る地域ワークショップ(令和6~8年度事業)

大量の災害廃棄物の処理を迅速に進めるためには、行政や事業者だけでなく、地域の住民の皆様と問題の共有化を平時から進めておくことが重要です。

そのため、県では6年度に初めて、「災害廃棄物処理に係る地域ワークショップ」を開たしました。これは全国でも例が少ない取組になります。

弘前会場ワークショップちらし

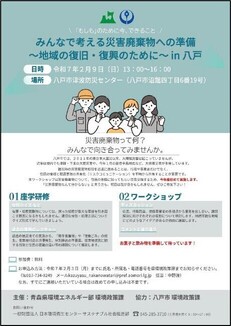

弘前会場ワークショップちらし 八戸ワークショップちらし

八戸ワークショップちらし

令和6年度(弘前市・八戸市)

(1)弘前会場

3グループに分かれ、前半は分別クイズ及び専門家による講義、令和4年に被災経験がある小友町会長のインタビューを行い、災害廃棄物処理に係る基礎知識を学びました。

後半は「分別して持ち込むことは難しい?」「勝手仮置場って何故出来るのだろう?」「世代や属性を超えて、取り組むためには?」「被災ごみ以外の持ち込みをどうなくすか?」の4つのテーマでグループディスカンションを行い、それぞれのグループから発表していただきました。【詳しくは下記報告書(八戸市含む)を御覧下さい】

〇日時 令和6年11月16日(土) 13時~16時

〇場所 弘前市役所 前川新館3階会議室

○参加人数 住民4名、ボランティア1名、学生2名、関係団体7名(弘前環境管理協同組合、県解体工事業協会)、弘前市職員3名

計17名

グループディスカンションの様子

グループディスカンションの様子 発表の様子

発表の様子- 小友町会長のインタビュー

(2)八戸会場

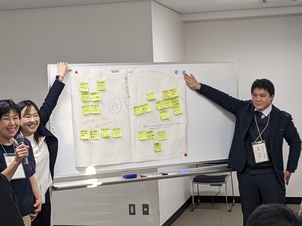

5グループに分かれ、前半は発災時の意識調査(QRコードで回答・集計)、専門家による講義、分別クイズを行い、災害廃棄物処理に係る基礎知識を学びました。

後半は「分別して持ち込むことは難しい?」「世代や属性を超えて、取り組むためには?」「被災ごみ以外の持ち込みをどうなくすか?」「勝手仮置場って何故出来るのだろう?」の4つのテーマでグループディスカッションを行い、それぞれのグループから発表していただきました。【詳しくは下記報告書(弘前市含む)を御覧下さい】

〇日時 令和7年2月9日(日) 13時~16時

〇場所 八戸市津波防災センター(八戸市沼館4-6-19)

○参加人数 住民6名、ボランティア5名、学生4名、関係団体10名(県解体工事業協会県南支部、県産業資源循環協会、八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会)、八戸市職員5名

計30名

- オリエンテーション

- グループディスカンションの様子

- 発表の様子

4.青森県災害廃棄物受入先データデータベース

県内の廃棄物処理施設における災害で発生することが想定される廃棄物の受入可能品目や処理能力の調査を実施し、県内6区域ごとに整理しました【令和7年3月現在】。なお、調査にあたり「公開可」と回答した施設のみ当ホームページで公開しています。

(1)調査内容

(1)調査対象施設

ア) 市町村及び一部事務組合並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下

「法」という。)第7条又は第14条の許可を有する事業者が設置する廃棄物の処理施設。

イ) 法第8条又は第15条の許可を受けた廃棄物の処理施設。

(2) 調査対象件数

ア)市町村及び一部事務組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28件

イ) 法第8条又は15条の許可を受けた廃棄物の処理施設 ・・・・・ 138件

(3)調査方法

ア)調査対象の施設ごとに調査票を郵送して行うアンケート形式

イ)上記郵送方式の他「青森県電子申請・届出システム」での回答を受付

(4)調査期間

2024年9月下旬~2025年2月末日

5)回収件数/回収率

ア) 市町村及び一部事務組合 ・・・・・・・・・・・・ 25件/28件 回収率 89.3%

イ) 法第8条又は15条の許可を受けた廃棄物処理施設・・93件/138件 回収率67.4%

(2)調査項目

(1) 施設の所在地及び連絡先

(2) 設置事業場の施設種類

(3)日当りの最大処理能力(名目上および実質の能力)

(4)直近3事業年度における年間処理量

(5)受入可能と見込まれる災害廃棄物の種類 (可燃物、不燃混合物、木くず、畳、がれき類)ごとの処理方法、

日当たり最大処理能力及び、受入条件並びに(3)・(4)を踏まえた受入可能数量

(6)上記(5)のほか、施設において処理可能な廃棄物の種類 (31品目からの選択と、自由記述による)、品目ごと

の受入条件、日当たり最大処理能力及び受入可能数量

(7)全体容量及び調査時点における残余容量(最終処分場のみ)