ホーム > 組織でさがす > 交通・地域社会部 > 三八地域連携事務所 > 【終了しました】第9回日本まちあるきフォーラム in 八戸

関連分野

- くらし

- 県外の方

- 観光・国際交流

更新日付:2025年1月14日 三八地域連携事務所

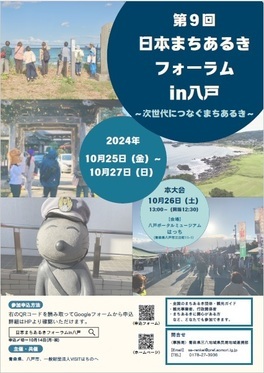

【終了しました】第9回日本まちあるきフォーラム in 八戸

全国からまちあるき関係者が集まり、これからの「まちあるき」について議論を深めてきた日本まちあるきフォーラムが、八戸市で開催されます!

「次世代につなぐまちあるき」をテーマに、人材づくりや外国人対応、魅力コンテンツによる収益化等「次世代」へとつないでいけるまちあるきの進め方について熱く語り合います!

メインとなるフォーラム本大会と参加者交流会に加え、フォーラム開催前後には、実際にまちあるきを体験できるエクスカーションも特別料金にて行われますので、是非あわせて御参加ください。

エクスカーションについてはこちら!!

フォーラム

会場:八戸ポータルミュージアムはっち (八戸市三日町11-1、最寄り駅:JR八戸線 本八戸駅)

定員:100名(事前申込制)

(1)オープニングトーク 13時5分~14時15分

【テーマ】次世代につなぐまちあるき

長崎でのまちあるき観光「長崎さるく(さるく=ぶらぶら歩く、という意味の長崎弁)」の事例も踏まえながら、

次世代につながるまちあるきを実現するために必要なことは何かについて、対談形式で講演します。

| 講師 | 講師プロフィール |

| メインスピーカー 金明柱 氏 (京都府京都市 同志社女子大学 助教)  |

韓国出身。 2014年に来日し、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻 博士課程卒業。 現在は、同志社女子大学現代社会学部 社会システム学科 助教として活躍。 学生時代に長崎でのまち歩きガイド活動と研究を行うとともに、長崎さるくの事例を基に、「ホスト-ゲストが生み出す場の共同性」、「まち歩き観光における住民の役割・パフォーマンス」に関する研究論文等も発表。 「住民ガイドとして生きること―日本‘長崎さるく’における住民の実践」は、韓国観光学会で最優秀論文賞を受賞。 |

| ファシリテーター 川良真理 氏 (長崎県長崎市 長崎コンプラドール 副理事長)  |

地元タウン情報誌の編集や国内初の「まち歩き」をテーマとした博覧会「長崎さるく博’06」の市民プロデューサーとしてまち歩きコースを創出。 ガイドとしても豊富な経験あり。 得意技は地図づくりとガイド育成。 フリーランス編集業のかたわら、全国でまち歩きの仕掛け人としても活躍中。 |

(2)パネルディスカッション 14時25分~15時15分

IT企業のテレワーカーとして青森県三戸町に移住し、地域商品のブランディング業務に加え、

移住者目線も取り入れながら三戸エリアでまちあるきガイドとしても活躍している五十嵐氏の進行のもと、

人材づくり、まちあるきメニュー開発、収益化などの具体策に取り組んでいるパネリストとともにディスカッションします。

ファシリテーター

・五十嵐淳氏(青森県三戸町・サンノヘエール代表)

パネリスト

・坂本崇氏 (青森県弘前市・弘前路地裏探偵団 団長)

・川良真理氏(長崎県長崎市・長崎コンプラドール 副理事長)

・鈴木誠人氏(山形県天童市・(株)DMC天童温泉 旅行事業課リーダー)

※パネリストのプロフィール等は、基調対談、分科会・座談会を御覧ください。

(3)分科会・座談会 15時35分~17時5分

興味のある各テーマについて深堀していきます。ぜひ講師も交えて参加者同士で意見交換をしましょう。

定員:各分科会 15~20名程度(事前申込制)

| テーマ | 講師 | 講師プロフィール |

| (1)八戸の食文化を活用したまちあるき | 八戸せんべい汁研究所 所長 木村聡氏 (青森県八戸市) |

地元以外ではほぼ知られていなかった八戸せんべい汁を、B級ご当地グルメとして全国ブランドに押し上げた立役者。 B-1グランプリの発案者でもある。 これまで観光コーディネーターとして八戸圏域1市4町でのまちあるきコース造成や推進団体の育成に取り組むとともに、現在は八戸せんべい汁研究所として八戸のDEEPな食文化を活かしたまちあるきに取り組み、ガイドとしても活躍している。 |

| (2)インバウンドに向けた盛岡まちあるき | トラベル・リンク株式会社 副社長 北田公子氏 (岩手県盛岡市) |

大手旅行会社勤務後、2014年に着地型観光をメインとした旅行会社を起業。 地域の人とつながり、「地元の人こそが一番の財産」と感じるまち歩きを提供。 今や世界からも注目され、インバウンドも増加しつつある盛岡で、国内旅行者、インバウンドともに地元との交流や収益化の視点も意識したまち歩きツアーを実施。 |

| (3)津軽連携まちあるき ~観光ブランド「古津軽」の取組~ |

古津軽アドバイザー 坂本崇氏 (青森県弘前市) |

弘前観光コンベンション協会でひろさき街歩き事業に携わり、ガイドブックに載っていない名店、街角の裏話を迷探偵たちが楽しく紹介する路地裏探偵団をプロデュース。 観光ブランド「古津軽」を活かし、広域連携して行うまち歩きアドバイザーとしても活躍。 |

| (4)掛け算で作れる持続可能な10のツアー | (株)DMC 天童温泉 旅行事業課リーダー 鈴木誠人氏 (山形県天童市) |

旅行会社の添乗員として国内外を飛び回り、2016年に天童温泉ほほえみの宿滝の湯に入社。 (株)DMC天童温泉にて旅行事業課リーダーも兼務し、着地型旅行商品の「朝摘みさくらんぼ狩りツアー」「銀山温泉Twilight Trip」等の体験ツアーや地域の農業、工業とコラボしたツアーを企画販売し、持続可能な観光地域づくりに挑戦! |

| (5)まちあるきで見る、知る、「暮らしぶり」と「生活」 | CROSS ROAD 代表 坂本亘氏 (青森県三沢市) |

三八エリアの広域観光推進業務、上北郡七戸町では、観光業・観光振興業に従事。 その後、故郷三沢市で観光業・街なか活性を目指し起業。 アメリカンバーを昼時間帯間借りし、交流スペースを運営、そこを活動拠点とする。 超着地型観光ガイドとして、基地の街としても有名な三沢市の個性的な街を案内、夜コースでは、米軍関係者が多数飲み歩くアメリカンバー巡り、昼コースでは、三沢ならではの仕事や暮らしぶりを伝え、移住者へ三沢の楽しさを伝えるとともに、観光客のリピーター化→移住までを目指す。 |

| (6)ウォーカブルなまちづくり | (青森県八戸市) | 居心地が良く歩きたくなる街路空間、はっち・美術館等の公共施設の更なる利活用や施設間連携、食・横丁・祭り・文化財などの地域資源を活かし、さらに、フリーWI-FIや回遊性アプリなどの仕掛けを通じて、多様な活動や交流が生まれるウォーカブルなまちづくりを官民連携で推進。 |

エクスカーションについてはこちら!!

開催レポート

当日は県内外から約100名が参加し、副題である「次世代につなぐまちあるき」に沿って、オープニングトークやパネルディスカッション、分科会・座談会を通してさまざまな視点からまちあるきについて深掘りしました。

オープニングトーク「次世代につなぐまちあるき」

今回の大会テーマ「次世代につながるまちあるき」に沿って、講演やクロストークを行っていただきました。

- 金明柱氏

- 川良真理氏

- クロストークの様子

ファシリテーター:川良真理氏(長崎コンプラドール 副理事長)

学生時代に「まちあるき」をテーマとして、長崎県長崎市のまちあるき観光「長崎さるく(さるく=ぶらぶら歩く、という意味の長崎弁)」のガイドとして自らも参加しながら研究を行い、現在は大学で教鞭を執る金氏。

前半は金氏の講演、後半は長崎さるく振興のキーマンの1人である川良氏をファシリテーターに迎えた対話形式で、「次世代につなぐまちあるき」を実現するために、まちあるきはどうあるべきかについて多様な視点からお話いただきました。以下、内容の一部抜粋です。

・ まちあるきに参加するメリットは、自分が自分の地域を知るきっかけになること。

・ ガイドは外の人と地域の人をつなぐ媒介となる

(ガイドが連れてくる人ならお店の人や地域の人も安心して会話をすることができる)

・ 健康維持のためや、コミュニケーション・社交の場として長崎さるくに参加する人も多い。

・ 一方、若者世代は人とのつながりを避けたい層や、同世代との気を遣わない旅行を楽しみたい層、説明よりも目に見えて分かる「映え」に興味がある層もいる。

・ 長崎さるくの常連世代は60-70代であったが、若い世代でまちあるきについて知らない層については、まずは面白さに気づいてもらうために第1回目の参加の機会も重要となる。

パネルディスカッション

ファシリテーター:五十嵐淳氏(サンノヘエール代表)

パネリスト(1):川良真理氏(長崎コンプラドール 副理事長)

パネリスト(2):鹿田智嵩(坂本崇)氏(弘前路地裏探偵団 団長)

パネリスト(3):鈴木誠人氏(株式会社DMC天童温泉 旅行事業課リーダー)

実際にまちあるきの現場で活躍されている4名で、2つのテーマについて事例共有や意見交換を行いました。

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子- 左から五十嵐淳氏、鹿田智嵩(坂本崇)氏

- 左から鈴木誠人氏、川良真理氏

人づくり・なり手の創出について取組事例や意見など

(五十嵐氏)

なり手を直接育成すると言うよりは、地域に興味を持つ若者の母数を増やすための活動をしており、その中のひとつとしてまちあるきに関連した取組も行っている。

(鹿田氏)

スカウト制で20-30代のガイドを増やしている。また、小学生にガイド体験をしてもらう事業を行った。小さいうちに地域について触れてもらい、将来的に彼らにガイドになるという選択肢が増えれば良い。

(鈴木氏)

観光業に携わりたい若者の受け入れ環境を整える。旅行会社だけではなく多様な観光事業者があるので、そこに若者が入っていける基盤を整えることが大切。

(川良氏)

ガイドを経験した大学生たちが社会人になって別分野の仕事でも活躍している。この事例をうまく発信することができればいいと思う。

持続可能(なまちあるき)を実現するためには

(五十嵐氏)

若い世代が自分の地域での活動について気づきや想いを育てながら、好きなことで稼ぐことができるビジネスモデルを作りたい。

(鹿田氏)

稼ぐための有償ガイドはもちろんのこと、ボランティアガイド・インバウンド対応ガイドなどそれぞれにニーズがあるので、育成から卒業後のガイド活動の支援まで体系化した「弘前ガイド学校」を作った。

(鈴木氏)

稼ぐだけでなく利益を地域に還元し、地域の協力と応援が得られる取組をしていく。地域の感情とお金の循環を意識している。

(川良氏)

ガイドが建物の中に待機し、参加者は建物間を好きなように回遊するという、参加者の自由度が高い方式のイベントがあり、好評だったようだ。ガイドが連れ歩くスタイル以外にも、このような形のまち歩きに参加してみるのもいいのではないか。

分科会・座談会

6つの詳細なテーマに分かれ、参加者との意見交換なども交えながらそれぞれの講師にお話いただきました。

内容を一部抜粋して紹介します。

分科会(1)八戸の食文化を活用したまちあるき

講師:八戸せんべい汁研究所所長 木村聡氏

八戸せんべい汁研究所所長・木村聡氏を講師に迎え、八戸せんべい汁など八戸特有の食文化を活用したまちあるきや地域を盛り上げる取組について、県内外から来た参加者の各地での食文化の事例共有なども交えながらお話いただきました。

・八戸のまち歩きについては、過去に「八戸さんぽマイスター」養成講座でガイドを育成し「朝市コース」と夜の「横丁コース」の2つを作った。今後のインバウンド観光客の増加も踏まえ、外国人向けのガイドも育成していく。

・事前質問で「知名度を上げるには?」という質問があった。マスコミを活用しマスコミが取り上げたくなる企画と演出が重要。今ならばSNSの活用も武器になる。一方で、実際に食べてもらう体験が一番大きくクチコミも広がる。

・今の人々に合わせた商品開発も必要。昔ながらの南部せんべいが美味しいと言い張っても、手にさえ取ってもらえなければ美味しさも伝えられない。時代に合わせた新商品も必要である。

分科会(2)インバウンドに向けた盛岡まちあるき

講師:トラベル・リンク株式会社 代表取締役副社長 北田公子氏

岩手県の盛岡広域圏や三陸地方を中心に着地型旅行業を展開するトラベル・リンク株式会社の副社長で、自身もまちあるきガイドとして活躍している北田公子氏を講師にお迎えし、インバウンド(外国からの)観光客向けを含めた会社でのまちあるき事業展開の歩みやガイド時のポイント、盛岡まちあるきの今後の展望等についてお話をいただきました。

・ ガイドする際は参加するお客様の住む国や町の歴史・文化と、ガイドしている地域の要素を掛け合わせた話をすると、お客様が内容をより身近に感じて楽しめる。ガイドが持つ引き出しの量が重要。

・ 地域の人との交流を楽しむことなどを通してローカルライフスタイルの追体験を希望してまちあるきガイドを求めてくる人は多い。

・ まちあるきには地域の方の協力が必要。今後も地域を盛り上げて継続させていくことが不可欠である。

分科会(3)津軽連携まちあるき~観光ブランド「古津軽」の取組~

講師:古津軽アドバイザー 坂本 崇 氏

津軽地方で古くから脈々と受け継がれてきた人々の暮らしぶりを楽しむ観光ブランド「古津軽(こつがる)」。「古津軽」のアドバイザーを務める坂本崇氏を講師にお迎えし、「古津軽」の事例にみる圏域一帯となった取組や広域観光のポイント等についてお話をいただきました。

・ 古津軽に関連するイベントを集中的に実施する期間「古津軽ウィーク」は「津軽まちあるき博覧会」から始まったもの。まちあるきだけをPRするのではなく、体験や食事イベントも含めてPRすることで、まちあるきにこれまで興味のなかった層にも情報を届けられている。

・ 古津軽に取り組んでいるエリアは、まちあるきガイド同士の繋がりが強い。他のガイドのまちあるきに参加することで、自身のガイド技術の向上と、横のつながりを作っている。そうすることで、自分のまちあるきに参加したお客さんに対し、他の地域のまちあるきの魅力もPRできている。

・ 広域観光のポイントは、自地域のお客さんに近隣の他地域まで周遊してもらうこと。圏域が一体となってその魅力をPRすることで、お客さんに圏域のファンになってもらうことができる。

分科会(4)掛け算で作れる持続可能な10のツアー

講師:山形県天童市(株)DMC天童温泉旅行事業課リーダー 鈴木誠人氏

(株)DMC天童温泉旅行事業課リーダーの鈴木誠人氏を講師に迎え、地域資源を活用してツアーを作り、継続して売り続けるための方法について、実際に商品化されている10個のツアーの事例共有とともにお話いただきました。

・ 事業の中心は、着地型旅行商品で、地域の名産品、名所、景観等、複数の観光資源を組合わせた個性的な地元体験型のツアー。旅行者にも地域の事業者にも嬉しいツアーを作っている。

・ 他地域との差別化を図り地元色が濃くなれば、参加者の満足度があがり、満足度があがれば誰かにシェアしたくなり、SNSや口頭で口コミが広がっていくというサイクルを作っていくことも重要である。

・ 今後の課題として、地域内外と連携しながら、地域、旅行者、事業者、未来にとって、四方良しの観光まちづくりを持続可能にするためには、自立自走する必要がある。補助金や助成金頼みではなく、自分たちで稼ぎながらそれで再投資して大きくしていくことが重要である。

分科会(5)まちあるきで見る、知る、「暮らしぶり」と「生活」

講師:青森県三沢市 CROSS ROAD代表 坂本亘氏

青森県三沢市で、地元の様々な人材が交流する場づくりや、三沢ならではのアメリカンな街歩き・ガイドを展開する団体「CROSS ROAD」の代表を務める坂本亘氏を講師にお迎えし、「CROSS ROAD」設立までの経緯やこれまでの取組、活動にかける想いや今後の展望についてお話をいただきました。

・ 「CROSS ROAD」の2大事業は交流事業とガイド事業である。交流事業としては、コロナ禍で活動場所を失った地元ミュージシャン向けのストリートライブや、コワーキングスペースの設置、会話型交流会等をこれまで実施しており、多種多様な人材のゆるやかなネットワーク構成を図ってきた。ガイド事業としては、アメリカンな街をガイドと歩き、三沢暮らしの楽しさを知る「MISAWA CROSS GUIDE TOURS」を昼・夜の2コース展開している。

・ 「MISAWA CROSS GUIDE TOURS」は、案内しているお客様にもっと「このまちを好き」になってもらいたい、まちのファンになってほしい、何度でもリピートして来て欲しい、という想いでガイドを行ってきた。そして、その最終成果は移住である。暮らしぶりを見てもらい、「まち」のファンを増やす「まち歩き」ガイドツアーは、これから移住する人や移住を考えている人に対して、まちを知ってもらうのに最適なコンテンツである。これからも、三沢の「暮らしぶり」と「生活」を見て、知ってもらうことで、楽しい三沢暮らしをより多くの人と共有していきたい。

分科会(6)ウォーカブルなまちづくり

八戸市では、居心地が良く歩きたくなる街路空間づくり、はっち・美術館等の公共施設の更なる利活用や施設間連携、食・横丁・祭り・文化財などの地域資源を活かしながらフリーWI-FIや回遊性アプリなどの仕掛けを通じて、多様な活動や交流が生まれるウォーカブルなまちづくりを官民連携で推進しています。

1. まちづくり推進課

「ウォーカブルなまちづくり」を目指し、遊歩や商行為等の様々な活動の誘発と滞在環境の充実を図るために実施している「中心街ストリートデザイン事業」、「マチニワナイトマーケット」等を紹介。また、横丁めぐりや六日町ナイトオリエンテーリングといった「飲むために歩く」といった視点で行われている「まち歩き」を紹介。

2. 観光課

旧柏崎小学校跡地に整備した山車制作展示施設について、整備に至った背景から、同施設の利活用方策案として、ソフト面の取組を中心に紹介。デジタル技術を活用したお祭り運行体験などを通じ、中心市街地における回遊性の向上を図る。