ホーム > 組織でさがす > 教育委員会 > 文化財保護課 > 弘前城 天守、二の丸辰巳櫓、二の丸未申櫓、二の丸丑寅櫓、二の丸南門、二の丸東門、三の丸追手門、北の郭北門、三の丸東門

関連分野

- くらし

- 文化財保護

更新日付:2023年3月28日 文化財保護課

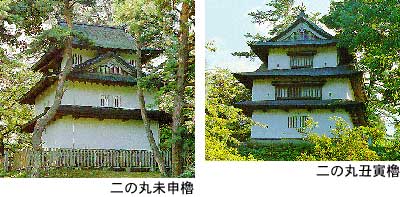

弘前城 天守、二の丸辰巳櫓、二の丸未申櫓、二の丸丑寅櫓、二の丸南門、二の丸東門、三の丸追手門、北の郭北門、三の丸東門

弘前城

天守、二の丸辰巳櫓、二の丸未申櫓、二の丸丑寅櫓、二の丸南門、二の丸東門、

三の丸追手門、北の郭北門、三の丸東門

写真提供 弘前市教育委員会

写真提供 弘前市教育委員会

| 指定区分 | 重要文化財 |

| 名称及び員数 | ひろさきじょう てんしゅ、にのまるたつみやぐら、 にのまるひつじさるやぐら、にのまるうしとらやぐら、 にのまるみなみもん、にのまるひがしもん、 さんのまるおうてもん、きたのくるわきたもん、 さんのまるひがしもん 弘前城 天守、二の丸辰巳櫓、二の丸未申櫓、 二の丸丑寅櫓、二の丸南門、二の丸東門、 三の丸追手門、北の郭北門、三の丸東門 9棟 |

| 所在地 | 弘前市大字下白銀町1-1 弘前公園内 |

| 所有者 | 弘前市 |

| 指定年月日 | 昭和12年7月29日 昭和28年11月14日(三の丸東門) |

| 公開状況 | 外観のみ公開 (天守のみ内部公開有料 期間 4月1日~11月23日) |

| 問合せ先 | 弘前市公園緑地課 TEL0172-33-8739 |

-

時期 〈天守:江戸時代後期 文化7年(1810)

櫓・門:江戸時代前期 慶長16年(1611)〉

天守は、弘前2代藩主信枚が当初に築城したときは五層で、本丸西南隅に構えていたが寛永4年(1627)9月に落雷で焼失したという。

現在のものは、3層3階櫓の銅板葺で、1層目は間口6間で奥行5間、2層目は間口5間で奥行4間、3層目は間口4間の奥行3間となっており、本丸東南隅に建つ独立天守で、東北地方に残る唯一の遺構である。

9代藩主寧親が「櫓を造営する」との名目で幕府の許可を得たものともいわれており、江戸時代後期の天守閣建築の典型とされている。

3棟の隅櫓は、すべて3層3階からなっており、1・2層を4間四方の同面積とし、そのうえに1層を重ねて3階としている。屋根はとち葺型銅板葺で、土蔵造に白漆喰塗り、壁は太鼓壁で、内部には敵の攻撃に備えてか小石を積めている。

有事の際に備えて、弓矢などを保管しておく場所であり、また攻撃するところでもあったので、「矢倉」「物見」とも呼ばれている。そのために、矢狭間、鉄砲狭間、石落しなどがある。

5棟の櫓門は、脇戸付櫓門で屋根は銅瓦葺であり、ほぼ同型同大であるが北の郭北門はほかの門に比べて大きく、銃眼がないなど外観もやや異なる。いずれも桝形を構成する土塁に囲まれており、下層の屋根がひときわ高く造られている。桝形とは、敵の直進力を阻み、味方は横矢で敵を容易に討ちやすくした施設である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

文化財保護課

電話:017-734-9919

FAX:017-734-8280

※見学に関するお問い合わせは、所有者又は各市町村教育委員会へお願いしま す。