ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 障がい福祉課 > 障害者差別解消法について

関連分野

- くらし

- 障がい福祉

更新日付:2025年10月6日 障がい福祉課

障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

障害者基本法の差別の禁止事項(第4条)をより具体化したもので、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国や地方の行政機関及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図ることを目的とする法律です。

平成25年6月26日公布、平成28年4月1日施行です。

・法律の概要[236KB]

平成25年6月26日公布、平成28年4月1日施行です。

・法律の概要[236KB]

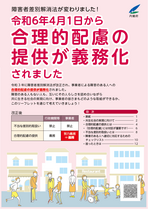

障害者差別解消法の改正について

障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障がいを理由とする差別を解消するための支援を強化する改正法が公布されました。

(令和3年6月4日公布。令和6年4月1日施行)

改正の概要は以下をご覧ください。

改正法の概要 [550KB]

[550KB]

内閣府通知 [143KB]

[143KB]

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 [408KB]

[408KB]

(令和3年6月4日公布。令和6年4月1日施行)

改正の概要は以下をご覧ください。

改正法の概要

[550KB]

[550KB]内閣府通知

[143KB]

[143KB]障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

[408KB]

[408KB]

法律の対象

「障がい者」とは

障害者手帳を持っている人だけでなく、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

「事業者」とは

分野を問わずすべての事業を行う者をいい、行政機関、民間会社、個人事業者や非営利で活動する団体も対象になります。

事業者ではない個人の言動については本法の対象になりません。(ただし、何人も障害者に対して、障害を理由として差別するなどの権利利益を侵害してはならない〔障害者基本法〕とされています。)

障害者手帳を持っている人だけでなく、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

「事業者」とは

分野を問わずすべての事業を行う者をいい、行政機関、民間会社、個人事業者や非営利で活動する団体も対象になります。

事業者ではない個人の言動については本法の対象になりません。(ただし、何人も障害者に対して、障害を理由として差別するなどの権利利益を侵害してはならない〔障害者基本法〕とされています。)

障がいを理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

「不当な差別的取扱い」とは

障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障がい者でない者には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。なお、障がい者を障がい者でない者に比べ優遇する取扱いは、不当な差別的行為には該当しないとされています。

「合理的配慮の不提供」とは

障がい者から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、過度な負担にならない限り、社会的障壁を取り除くために必要な対応が求められますが、このような配慮をしないことをいいます。

また、過度な負担のない範囲でできる対応について、障がい者と事業者が対話を重ね、解決策を検討をしていくことが重要です。このようなやり取りを「建設的対話」といいます。

行政機関(独立行政法人を含む)及び民間事業者には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務づけています。

「不当な差別的取扱い」とは

障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障がい者でない者には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。なお、障がい者を障がい者でない者に比べ優遇する取扱いは、不当な差別的行為には該当しないとされています。

「合理的配慮の不提供」とは

障がい者から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、過度な負担にならない限り、社会的障壁を取り除くために必要な対応が求められますが、このような配慮をしないことをいいます。

また、過度な負担のない範囲でできる対応について、障がい者と事業者が対話を重ね、解決策を検討をしていくことが重要です。このようなやり取りを「建設的対話」といいます。

行政機関(独立行政法人を含む)及び民間事業者には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務づけています。

| 行政機関 | 民間事業者 | |

|---|---|---|

| 不当な差別的取扱い | 禁 止 | 禁 止 |

| 合理的配慮の提供 | 法的義務 | 法的義務 |

不当な差別的取扱い

【具体例】

・窓口の応対を拒否する、対応の順序を後回しにする

・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない

・賃貸住宅物件に「障がい者不可」と記載する

・学校の入学出願、受験、式典参加を拒む、拒まない代わりに正当な理由のない条件を付ける など

・窓口の応対を拒否する、対応の順序を後回しにする

・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない

・賃貸住宅物件に「障がい者不可」と記載する

・学校の入学出願、受験、式典参加を拒む、拒まない代わりに正当な理由のない条件を付ける など

合理的配慮の提供

【具体例】

・肢体不自由の障がい者に対して、施設内で高いところに配置している商品や書物を取って渡す

・聴覚や視覚の障がい者に対して、筆談や資料の読み上げなどの方法でコミュニケーションをとる

・立って順番を待っている場合、周囲の理解を得た上で、歩行が困難な障がい者に順番が来るまで別室を準備する など

【留意点(対話の際に避けるべき言葉・考え方)】

・前例がないから対応できない

・障がいがある人だけ特別扱いできない

・もし何かあったらいけないから対応できない

・○○の障がいのある人には対応できない

【合理的配慮の不提供に該当しない例】

障がい者からの配慮の申出について、合理的ではないものや過重な負担があるものについては、その提供をお断りすることができます。

・膨大な分量の資料の全文読み上げを求められた

・必要性がないのに買物中は常に店員が同行することを求められた

・個人的な外出予定に沿うよう公共交通機関の時間変更を求められた

・否定されるとストレスで症状が悪化してしまうからと過度な要望であっても否定せずに実行することを求められた など

合理的配慮の提供等事例集(内閣府作成) [2378KB]

[2378KB]

・肢体不自由の障がい者に対して、施設内で高いところに配置している商品や書物を取って渡す

・聴覚や視覚の障がい者に対して、筆談や資料の読み上げなどの方法でコミュニケーションをとる

・立って順番を待っている場合、周囲の理解を得た上で、歩行が困難な障がい者に順番が来るまで別室を準備する など

【留意点(対話の際に避けるべき言葉・考え方)】

・前例がないから対応できない

・障がいがある人だけ特別扱いできない

・もし何かあったらいけないから対応できない

・○○の障がいのある人には対応できない

【合理的配慮の不提供に該当しない例】

障がい者からの配慮の申出について、合理的ではないものや過重な負担があるものについては、その提供をお断りすることができます。

・膨大な分量の資料の全文読み上げを求められた

・必要性がないのに買物中は常に店員が同行することを求められた

・個人的な外出予定に沿うよう公共交通機関の時間変更を求められた

・否定されるとストレスで症状が悪化してしまうからと過度な要望であっても否定せずに実行することを求められた など

合理的配慮の提供等事例集(内閣府作成)

[2378KB]

[2378KB]

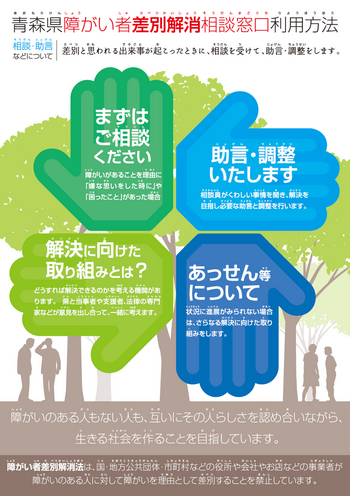

障がいを理由とする差別に関する相談機関

障がいを理由とする不当な差別的取扱いを受けたなどの障がい者差別に関する相談機関を次のとおり設置しました。(法第14条)

◆障害者110番(障害者差別専用)◆

○受付時間等 10時00分~16時00分 (月・水・金曜日及び第3日曜日) ※祝日・年末年始は除く

○相談方法 電話・ファックス・電子メール・来所 電話 017-728-3820(さべつゼロ) ファックス 017-764-2942

電子メール sabetsuzero@nemunoki.jp

◆障害者110番(障害者差別専用)◆

○受付時間等 10時00分~16時00分 (月・水・金曜日及び第3日曜日) ※祝日・年末年始は除く

○相談方法 電話・ファックス・電子メール・来所 電話 017-728-3820(さべつゼロ) ファックス 017-764-2942

電子メール sabetsuzero@nemunoki.jp

◆内閣府「つなぐ窓口」

本年9月1日から新たに専用サイトが開設されました。

これまでの相談方法(電話・メール)に加えて、

1.WEBサイトからの相談フォーム

2.手話リンク経由(聴覚障害のある方向け)での受付が可能となりました。

事業者向けのガイドライン(対応指針)

各府省庁において、それぞれ所管分野の事業者が、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針を定めています。(法第11条)

障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針(内閣府ホームページ)

障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針(内閣府ホームページ)

青森県における職員向けマニュアル(職員対応要領)

本県では、職員が障がい者に対して、差別的取扱いをせず合理的配慮が適切に行われるよう、職員向けのマニュアル(職員対応要領)を定めることとしています。(法第10条)

障がいのある方への配慮マニュアル~障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領~(青森県) [960KB]

[960KB]

障害のある方への配慮マニュアル~障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領~(青森県病院局)[281KB]

障害のある方への配慮マニュアル~障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領~(青森県教育委員会)

[402KB]

青森県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[801KB]

障がいのある方への配慮マニュアル~障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領~(青森県)

[960KB]

[960KB]障害のある方への配慮マニュアル~障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領~(青森県病院局)[281KB]

障害のある方への配慮マニュアル~障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領~(青森県教育委員会)

[402KB]

青森県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[801KB]

関連教材

障がい者差別解消支援地域協議会

地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、「青森県障がい者差別解消支援地域協議会」を組織しました。(法第17条)

青森県障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱[90KB]

青森県障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱[90KB]

青森県障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱[90KB]

青森県障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱[90KB]

(参考)障害を知るためのガイドブック

青森県では、障がいの内容や配慮してほしいことを多くの方に知っていただくためのガイドブックを作成しております。障がいに対して正しい知識を持つことにより、障がい者に対して適切に対応することができ、住みよい地域社会をつくることにつながります。

障害を理解し共に支えあう社会をめざして-障害を知るためのガイドブック-[3537KB]