ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 河川砂防課 > 砂防関係事業について

関連分野

- くらし

- 河川・砂防・海岸・ダム

更新日付:2025年3月31日 河川砂防課

砂防関係事業について

砂防関係の事業

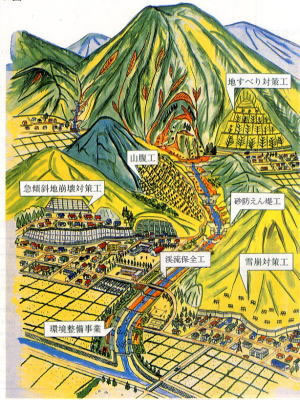

砂防事業

青森県の砂防事業は、昭和8年(1933年)、農村救済事業として実施したことが始まりで、流出土砂対策を目的として堤川(青森市)、飯詰川(五所川原市)、赤石川(鰺ヶ沢町)で砂防堰堤を整備しました。

現在、土石流が1,161箇所存在し、そのうち砂防部局所管の要対策箇所が504箇所あります。令和6年度末までに360箇所の整備が完了しています。

現在、土石流が1,161箇所存在し、そのうち砂防部局所管の要対策箇所が504箇所あります。令和6年度末までに360箇所の整備が完了しています。

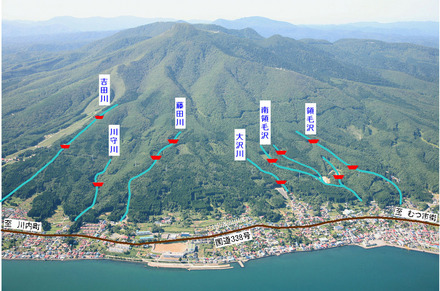

(むつ市大湊地区) 土石流による土砂災害を防ぐため、保全人家上流に砂防えん堤を設置し、土石流を受け止めます。

(黒石市板留地内) 平成29年3月に竣工した砂防堰堤により、人家18戸の保全及び市指定避難所への避難路が確保されました。

地すべり対策事業

青森県の地すべり対策事業は、昭和36年(1961年)に外ヶ浜町(旧平舘村)磯山地内で発生した地すべりを契機に地表排水工を整備したことが始まりです。

地すべりは、県南西部、津軽半島北部に多く、新第三紀に大部分が分布しており、現在85箇所あります。このうち、砂防部局所管の地すべり防止区域に指定し事業着手した箇所は、令和6年度末で22箇所あり、15箇所が概成しています。

地すべりは、県南西部、津軽半島北部に多く、新第三紀に大部分が分布しており、現在85箇所あります。このうち、砂防部局所管の地すべり防止区域に指定し事業着手した箇所は、令和6年度末で22箇所あり、15箇所が概成しています。

- 横ボーリング工(三ツ目内区域:南津軽郡大鰐町)

- 集水井工(蔦川区域:十和田市)

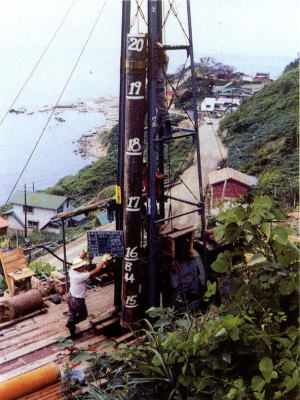

鋼管抑止杭工(下前区域:北津軽郡中泊町(旧小泊村))

鋼管抑止杭工(下前区域:北津軽郡中泊町(旧小泊村))

急傾斜地崩壊対策事業

青森県の急傾斜地崩壊対策事業は、昭和43年(1968年)全国的にがけ崩れが多発したことを受け、人形沢区域及び上ノ山区域(八戸市)などで工事に着手しました。

急傾斜地は、主に津軽半島、西海岸、下北半島の海岸沿線と五戸川及び馬淵川河岸段丘地域に多く分布しており、総数2,813箇所となっています。このうち、砂防部局所管の要対策箇所は727箇所あり、令和6年度末で360箇所が概成しています。

急傾斜地は、主に津軽半島、西海岸、下北半島の海岸沿線と五戸川及び馬淵川河岸段丘地域に多く分布しており、総数2,813箇所となっています。このうち、砂防部局所管の要対策箇所は727箇所あり、令和6年度末で360箇所が概成しています。

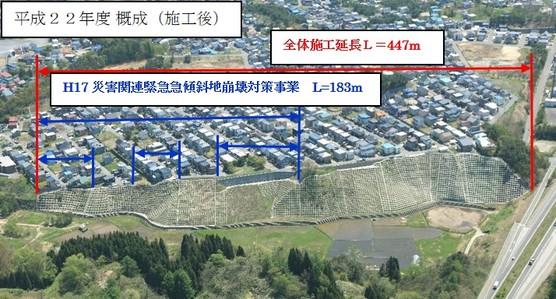

平岡1号区域 (青森市)

平岡1号区域 (青森市)

土砂崩れ発生状況 (崩落土砂により河川が埋塞) (H17~H22)平岡1号区域 (青森市)

(H17~H22)平岡1号区域 (青森市)

(災害関連緊急)急傾斜地崩壊対策事業

雪崩対策事業

青森県の特筆すべき雪崩災害は、昭和20年(1945年)3月22日、鰺ヶ沢町大然地区で発生した雪泥流災害(犠牲者88名)があります。雪崩はひとたび発生するとその破壊力、災害の規模の大きさの面から著しい被害を与える自然災害です。

本県の雪崩対策事業は、昭和62年(1987年)に十和田市(旧十和田湖町)焼山区域で実施したことが始まりであり、令和2年度末で24箇所が概成しています。

本県の雪崩対策事業は、昭和62年(1987年)に十和田市(旧十和田湖町)焼山区域で実施したことが始まりであり、令和2年度末で24箇所が概成しています。

焼山4号区域(十和田市(旧上北郡十和田湖町))

焼山4号区域(十和田市(旧上北郡十和田湖町))

奥平部2号区域(東津軽郡今別町)

奥平部2号区域(東津軽郡今別町)

姥袋区域(西津軽郡鰺ヶ沢町)

姥袋区域(西津軽郡鰺ヶ沢町)