ホーム > 組織でさがす > 教育委員会 > 文化財保護課 > 本県初・重要無形文化財「津軽塗」とは?

関連分野

- くらし

- 県外の方

- 文化財保護

更新日付:2017年11月8日 文化財保護課

本県初・重要無形文化財「津軽塗」とは?

写真は平成29年10月23日、ANAインターコンチネンタルホテル東京で行われた認定書交付式において、文化庁長官より保持団体認定書を頂いたときのものです。

津軽塗とは?

1.由来

17世紀後半に、弘前藩主により塗師(ぬし)などが招致されて漆芸技術が発展し、18世紀前半までには、様々な変り塗を用いた製作が行われるようになりました。

17世紀後半に、弘前藩主により塗師(ぬし)などが招致されて漆芸技術が発展し、18世紀前半までには、様々な変り塗を用いた製作が行われるようになりました。

2.製作方法

-

榡地の工程

古くから地元で入手することができた檜葉(ひば)などを原材料に用い、指物(さしもの)、挽物(ひきもの)などの精巧な木工技術によって製作されます。

-

漆芸の工程

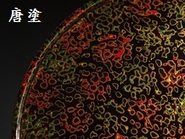

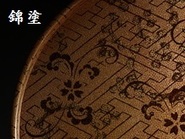

堅牢な下地に変り塗(かわりぬり)などを施すもので、その多様さが特色です。代表的な変り塗は、「仕掛け漆(絞漆)」(しぼうるし)や「種漆」(たねうるし)を用いる各種の研出変り塗(とぎだしかわりぬり)です。また、複数の技法を併用したり文様を描き加えたりすることによって、華やかな色彩や質感を活かした無数の表現が可能となります。変り塗を自在に駆使するためには、塗りの種類に応じた適切な漆の調合・調整と高度な研ぎが必要とされ、こうした多様な変り塗の技術が、今日まで同一地方にまとまって伝承されている点で他に例がありません。以下は津軽塗の代表的な技法ですが、多様な技法があることが津軽塗の魅力をより一層深めているといえます。(写真提供:青森県漆器協同組合連合会)

津軽塗を守り伝える「津軽塗技術保存会」

津軽塗技術保存会は、津軽塗の品格と技術の保存・向上を図ることを目的として設立された団体で、伝統的な津軽塗の製作技術を高度に体得した者などによって構成される団体です。

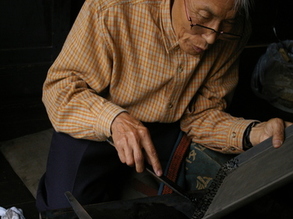

同会は設立以来、江戸時代以降の津軽塗の調査及び技法再現事業を毎年実施してきました。平成23年からは、伝承者養成、伝承・研究成果の発表、原材料・用具確保などに取り組み、同技術の保存と伝承に尽力しています。(写真提供:弘前市教育委員会)

平成13年10月5日 保存会設立

平成27年12月24日 津軽塗が弘前市無形文化財に指定され、その保持団体として認定される。※県技芸の指定に伴い平成28年9月2日 指定解除

平成28年8月15日 津軽塗が県技芸に指定され、その保持団体として認定される。※重要無形文化財の指定に伴い平成29年10月20日 指定解除

平成29年10月2日 重要無形文化財に指定され、その保持団体として認定される。

平成29年10月23日 文化庁長官より保持団体認定書を交付される。

同会は設立以来、江戸時代以降の津軽塗の調査及び技法再現事業を毎年実施してきました。平成23年からは、伝承者養成、伝承・研究成果の発表、原材料・用具確保などに取り組み、同技術の保存と伝承に尽力しています。(写真提供:弘前市教育委員会)

平成13年10月5日 保存会設立

平成27年12月24日 津軽塗が弘前市無形文化財に指定され、その保持団体として認定される。※県技芸の指定に伴い平成28年9月2日 指定解除

平成28年8月15日 津軽塗が県技芸に指定され、その保持団体として認定される。※重要無形文化財の指定に伴い平成29年10月20日 指定解除

平成29年10月2日 重要無形文化財に指定され、その保持団体として認定される。

平成29年10月23日 文化庁長官より保持団体認定書を交付される。

研ぎ出し風景

研ぎ出し風景- 仕掛け風景

代表作及び県重宝

1.代表作 八角五段重箱「お祝い」

津軽塗は華やかでかつ一生ものといわれる丈夫な工芸品です。飾るだけではなく、ぜひ、ご家庭で日用品としてお使いください。